RAPPEL DE LA LEGISLATION

1 – OBLIGATION DU DPE

2 – CONTENU DU DPE

3 – DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE

4 – PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX

5 – NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

1 – Article L126-31 du Code de la Construction et de l’Habitation : OBLIGATION DU DPE

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

2 – Article L126-26 du Code de la Construction et de l’Habitation: CONTENU DU DPE

Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 153 – Modifié par LOI n°2021-1104 du 22 août 2021 – art. 157

Le diagnostic de performance énergétique d’un bâtiment ou d’une partie de bâtiment est un document qui comporte la quantité d’énergie effectivement consommée ou estimée, exprimée en énergie primaire et finale, ainsi que les émissions de gaz à effet de serre induites, pour une utilisation standardisée du bâtiment ou d’une partie de bâtiment et une classification en fonction de valeurs de référence permettant de comparer et évaluer sa performance énergétique et sa performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Il comporte une information sur les conditions d’aération ou de ventilation. Il est accompagné de recommandations destinées à améliorer ces performances et du montant des dépenses théoriques de l’ensemble des usages énumérés dans le diagnostic.

Il est établi par une personne répondant aux conditions prévues par l’article L. 271-6.

Sa durée de validité est fixée par voie réglementaire.

3 – Article 271-6 du Code de la Construction et de l’Habitation: DIAGNOSTIQUEUR QUALIFIÉ DPE

Modifié par Ordonnance n° 2020-71 du 29 janvier 2020 – art. 4

Les documents prévus aux 1° à 4°, 6° et 7° du I de l’article L. 271-4 ainsi qu’à l’article L. 126-26 sont établis par une personne présentant des garanties de compétence et disposant d’une organisation et de moyens appropriés.

Cette personne est tenue de souscrire une assurance permettant de couvrir les conséquences d’un engagement de sa responsabilité en raison de ses interventions.

Elle ne doit avoir aucun lien de nature à porter atteinte à son impartialité et à son indépendance ni avec le propriétaire ou son mandataire qui fait appel à elle, ni avec une entreprise pouvant réaliser des travaux sur les ouvrages, installations ou équipements pour lesquels il lui est demandé d’établir l’un des documents mentionnés au premier alinéa.

Le diagnostic de performance énergétique mentionné à l’article L. 126-30 affiché à l’intention du public peut être réalisé par un agent de la collectivité publique ou de la personne morale occupant le bâtiment, dans les conditions prévues au premier alinéa du présent article. Un décret définit les conditions et modalités d’application du présent article.

LOI n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets

Cette Loi modifie :

4 – L’Article 24-4 de la Loi du 10 Juillet 1965 : PLAN PLURI-ANNUEL DE TRAVAUX

Le syndic inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale des copropriétaires qui suit l’établissement d’un diagnostic de performance énergétique prévu à l’article L. 126-31 du code de la construction et de l’habitation la question d’un plan de travaux d’économies d’énergie ou d’un contrat de performance énergétique.

Avant de soumettre au vote de l’assemblée générale un projet de conclusion d’un tel contrat, le syndic procède à une mise en concurrence de plusieurs prestataires et recueille l’avis du conseil syndical.

L’obligation prévue au premier alinéa est satisfaite si le plan pluriannuel de travaux, inscrit à l’ordre du jour de l’assemblée générale en application de l’article 14-2 de la présente loi, comporte des travaux d’économie d’énergie.

Un décret en Conseil d’Etat fixe les conditions d’application du présent article.

2 – L’article L126-31 du Code de la Construction et de l’Habitation

Tout bâtiment d’habitation collective dont le permis de construire a été déposé avant le 1er janvier 2013 dispose d’un diagnostic de performance énergétique réalisé dans les conditions prévues à l’article L. 126-26.

Ce diagnostic est renouvelé ou mis à jour tous les dix ans, sauf lorsqu’un diagnostic réalisé après le 1er juillet 2021 permet d’établir que le bâtiment appartient à la classe A, B ou C au sens de l’article L. 173-1-1.

A l’occasion du renouvellement de ce diagnostic ou, au plus tard, dans un délai de cinq ans à compter de la promulgation de la loi n° 2023-175 du 10 mars 2023 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, les organismes d’habitations à loyer modéré définis à l’article L. 411-2 sont également tenus de réaliser une étude de faisabilité qui évalue les possibilités d’installation d’équipements de production, de transformation et de stockage d’énergie renouvelable sur l’unité foncière déjà artificialisée des bâtiments collectifs de logements à loyer modéré dont ils ont la charge. Une fois réalisés, le diagnostic de performance énergétique et la présente étude sont transmis aux locataires et aux collectivités territoriales de rattachement. Les modalités d’application du présent article sont définies par voie réglementaire.

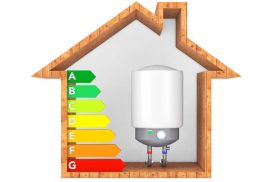

Classement des bâtiments ou parties de bâtiments existants à usage d’habitation en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre

5 – Article L173-1-1 du Code de la Construction et de l’Habitation: NIVEAU DE PERFORMANCE ÉNERGÉTIQUE DES BATIMENTS

Les bâtiments ou parties de bâtiment existants à usage d’habitation sont classés, par niveau de performance décroissant, en fonction de leur niveau de performance énergétique et de leur performance en matière d’émissions de gaz à effet de serre. Ce niveau de performance est exprimé en kilowattheures d’énergie primaire par mètre carré et par an, s’agissant de la consommation énergétique, et en kilogramme de dioxyde de carbone par mètre carré et par an, s’agissant des émissions de gaz à effet de serre induites. Un arrêté des ministres chargés de la construction et de l’énergie définit les seuils permettant de classer les bâtiments ou parties de bâtiment dans les catégories suivantes :

| Extrêmement performants | Classe A |

| Très performants | Classe B |

| Assez performants | Classe C |

| Assez peu performants | Classe D |

| Peu performants | Classe E |

| Très peu performants | Classe F |

| Extrêmement peu performants | Classe G |